暑期来临,一位香港朋友带着太太飞往北欧旅行,选择了国航北京中转的优惠航班。虽然价格便宜,但这一趟旅程下来,他对首都机场的中转体验和国航服务忍不住连番吐槽。

朋友免不了要把国航和国泰比较一下,把首都机场和香港机场比较一下。我节录部分内容,希望为入境旅游服务者提供些直观反馈。

“罚站式”排队

朋友对于这趟旅途,最大的印象是“排队”。朋友的第一个槽点,是不支持在线值机和选座——“App是值机不了,更选不了座,结果我老婆费了多大劲去弄座位?我老婆要打电话去问,厉害了,四趟飞机,只有三趟挑到走道,客服还说网上走道座派完了,可以现场值机碰运气抢现场派的走道座。”

同时,由于缺乏明确的指引,旅客往往需要早到,然后被“罚站”排队。“然后连几点停办值机几点都没说。我没想过最后一分钟到,但你也不能让我瞎猜,然后罚站。结果是我方便了你们做事了,我还背着老婆的包在排队,当然不是排个五分十分,我是排了三十分,累啊!其实因为我是行家,我才知道什么叫合理的好。”

无论是在北京办理中转手续(下图一)的时候,还是返程在哥本哈根机场办理值机手续(下图二)的时候,柜台前面都排着长长的人龙。但是,首都机场的国际转国际人流从绝对数来看并不多(尤其是和香港这样的机场相比)。

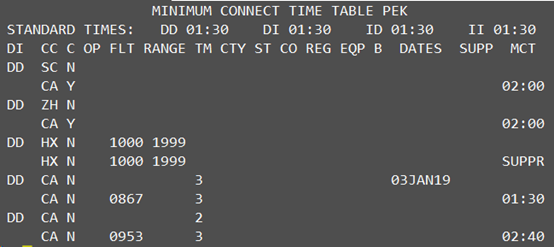

国际和港澳台航班互转由于不用出入内地,因此手续一般比涉及出入境的国内国际互转要简单一些,通常有后段登机牌的话,只需要一道安检手续。我托我的朋友林超老师查了查香港和北京的最短衔接时间:在香港机场,一般前后航班间隔60分钟,旅客就可以顺利完成中转手续成行;北京首都则需要90分钟。

最短衔接时间(MCT)是衡量机场中转效率的最重要指标,反映了旅客在机场办理转机手续的时间,也反映了机场处理旅客转机的效率。

由于旅客一般提前30分钟左右开始登机,90分钟的最短转机时间,意味着旅客可能需要45分钟到1小时左右办理转机手续;而如果降低到60分钟,意味着旅客只需要15分钟到30分钟,就可以完成所有转机手续。

看上去只是减少了三分之一的时间,实际上效率要提高两到三倍才可以做到。

同样的,航空公司在机场办理登机手续的时间越短,旅客对航空公司的印象也就越好。没有旅客想在机场排队——无论是值机的时候还是登机的时候。这种形同罚站的感觉,会使得旅客身心俱疲,对机场与航空公司的态度和能力产生极差的印象。

这种事情尤其怕对比——假设你在哥本哈根坐国航,看着隔壁坐其它公司的客人刷刷刷地往前走,自己的队伍停滞不前,下次同样价格的时候还会选国航吗?在香港体验过五分钟的中转以后,下次还会在北京排队等中转安检吗?

朋友的原话是:“和国际水平有较大差距;巴黎回来坐国泰,基本上不怎么排;(在首都转机)那种操心和费劲是空前的,我在美国走温哥华转机一地两检,搞美国移民局清关都比你好。美国移民局也是让人闻风丧胆,居然比你服务水平好,这就是水平;美国TSA安检大叔也不好惹,也比首都机场安检舒服,美国TSA最恶心的了,凶巴巴、让你脱鞋、还偶尔呼呼喝喝。”

这也就是为什么中国国际航班的票价一直上不来——付得起高价格的旅客,自然在服务体验和细节上,有着更高的要求。

商铺萧条

即使对于那些“不赶时间”的旅客,办理手续的时间越短,旅客在机场的“有效停留时间”也越长。试想一下,旅客在机场办理手续、安检排队的1小时,都是站着(如图)的话,对旅客的体力是相当的负担;他们完成转机手续之后,又怎么会有体力在机场里“逛商场”呢?那肯定是像我的朋友一样疲惫,只想找个地方吃饭。

“我在首都机场号称两个半小时中转,吃完饭,又得赶买单,歇歇脚都没时间,饭菜也就算了,排完安检本来就累。”

旅客没有体力,就不会去逛商场,航站楼里的人流就没法转化为商铺的现金流,从而进一步恶化机场的经营状况。这在某种程度上会形成恶性循环——机场经营情况恶化,出于降低成本的考虑会减少转机工作人员;减少转机工作人员以后,旅客转机时间延长,体验恶化;体力不支的旅客,更没有精力去消费,使得机场的经营情况进一步恶化。反过来,机场经营好了,多请人,旅客办手续就快,排队就短;旅客排队短了,体力充足了,才会有精力去消费;有精力消费,机场的经营情况才能好起来。

事实上,首都机场T3E的餐饮选择已经到了乏善可陈的地步——三家星巴克、三家Costa、一家必胜客、一家肯德基、之后就是一家便宜坊(北京菜)、顺德小馆(粤菜)、鹅岛(酒吧)和十胜豚丼(日本菜)。朋友两公婆实在没有办法,决定在便宜坊简单解决了自己的午饭。

这种窘迫甚至表现在了两个意想不到的地方。一个是航站楼的清洁——朋友的原文是“地板还是黐黐(黏糊)的,好像沾了胶水没干一样,真的肮脏,简直没洗过,每一步都有声”;另一个是空调——“如果说香港是清凉,北京最多算是不热,通风量是不够的;而且登机廊桥还不开空调,蒸死”。

设施老旧,服务死板

朋友对北京-欧洲段的A350客机其实评价颇高——“还不错,主程飞机新”;但是,北京到香港之间的A321,就令人吐槽“才十年就好像我中学时坐的绿皮车一样”了。考虑到朋友已经年过四十,这绿皮车那是真绿皮车啊。

我问我朋友整体评价如何。他的反馈很直白:“总评就是国泰100分的话60分到70分的水平,跟价格一样”,但是,朋友老婆的吐槽更加犀利——“回来的A320,椅子坐着,简直就沉下去,和光鲜的A359比,落差极大;坐完这个绿皮车,印象马上由70分变50分”。

而哪怕是硬件不错的中欧段航班,服务也颇有吐槽——“当然359经济舱的座是超级好,我一米八块头,居然可以伸直双脚,然后膝盖还和前座有两英寸(五厘米)距离,这可是真舒适,服务员也专业的。但九小时很好坐,加三小时不好坐,又爱又恨。回来的主航班,七点起飞,十点关灯,过两小时,又开灯派餐了;九小时,前后砍成三个三小时,收好餐盘还得去厕所,然后睡着了就播广播操,你还让不让我们睡?”

航班时间

朋友对航班时间和服务也有不少的吐槽:

“其实本身没考虑过从北京走,一直打算走芬兰,不过考虑到反正怎么都得转机,就试一下北京,最少时间上还真是最短的,又是最平,说得过去。但以打工仔来说,这个北京航班时间,实际上就是吃掉了一个整天;在香港出发,是晚上,下班九点上飞机刚好,到欧洲早上七点,到宾馆,死撑一下到傍晚就可以一手倒完时差;回来的飞机,如果是早上六点到香港,卷一点就可以九点直接上班。我这次走实际上是损失了一天玩的时间——香港普通打工仔一个月五六万块月入,算是小中产,也就是两三千一天代价,好贵。考虑到打工是挨老板骂挣钱,假期是疗愈受伤的心灵,代价只会更高。国航在没有明显时间优势下,我是不会再考虑的。”

这里还是一模一样的恶性循环——旅客越多,航班数量就越多;而航班数越多,旅客的时间安排就越合适,越贴合旅客的时间需要。而香港打工仔一天差不多两千,如果浪费了旅客两天假期,那即使降价,旅客自然也不会再复购。

但这又回到鸡蛋问题了——怎么吸引更多的旅客呢?

入境游真正重要的是复购

正如我这位朋友一样,大部分境外旅客都乐意给一次机会;但当他们离开以后,是否愿意给予第二次机会,则要取决于入境旅游业界的表现。内地旅游业在很多地方(例如港人北上深圳和珠海的餐厅与景点)证明了自己能够获得复购,但是在很多其他地方,还需要一步步赶上国际标准。

朋友的总结非常有代表性——“每个环节都掉一点链子,最可恶还不是掉大的,大掉链子还可以吵,这么全方位小掉链子,就是把乘客一点点容忍度都磨掉。将来领空问题一解决了,肯定卷不过外航。”

最后送上张照片吧。现在这个季节的北欧,正是最适合在峡湾中旅行的时候。

个人资料

个人资料  退出登录

退出登录

评论

未登录

User226009

2025-07-08

诚然,批评是好的,这个社会也会容忍批评。您真能找出问题所在,我们所有人都会支持您。但胡诌八扯,张冠李戴,就显得您像个小丑了。

User226009

2025-07-08

关于时间的部分,首都机场水牌上有明确滚动显示航班具体的值机时间,和起飞时间,以及起飞xx小时前,停止值机的提示。即便您是10000度的高度近视看不清大屏,手机总有吧,app总有吧,你自己翻开国航的app有没有提示具体的值机时间和起飞时间,以及起飞前xx小时停止值机的提示呢?哪怕绿皮车时代,这都是最基本的东西,您说首都机场没有

User226009

2025-07-08

而且您自己前面发的照片,也根本不是值机的排队,而是飞机临近起飞,在登机口准备登机的排队。前面一没有办理值机的柜员,二没有行李传送带,您是怎么在登机口办的值机?国际航班一般在T2或者T3,T2有88个值机柜台,T3有292个值机柜台。国航还占了其中的大部分,两个加一起有一百多个国航的柜台都可以办理值机。如果您排了半个多小时,那我可以认为这至少四五十个柜台全都是满员的,那怎么能得出人并不多的结论呢?一趟飞机,最多也就一百多号人,那平均一个柜台一个人就要值机半个小时吗?

User226009

2025-07-08

不是很懂您在说什么?您前面说“不能线上值机”,后面又说“网上走道座派完了”?那么到底是能或者不能线上值机呢?您说的话,自身就前后矛盾。依据我为数不多,在首都机场乘机的体验来说,首先,绝大多数都可以线上值机,不能线上值机的,若没有行李也不需要去柜台值机,有自助的值机机器,选择自己所在的航班就好。如果是中转航班,首都机场提供中转柜台服务,在下飞机的出口处有明确的指引路标,并不需要重新安检,更不需要到出发大厅重新取票,值机,安检